-

- 22-11-21

[세계일보] “마음에 따르지 말고 마음의 주인이 되라” [책 속의 명구] 2020.01.17

본문

구독

“마음에 따르지 말고 마음의 주인이 되라” [책 속의 명구]

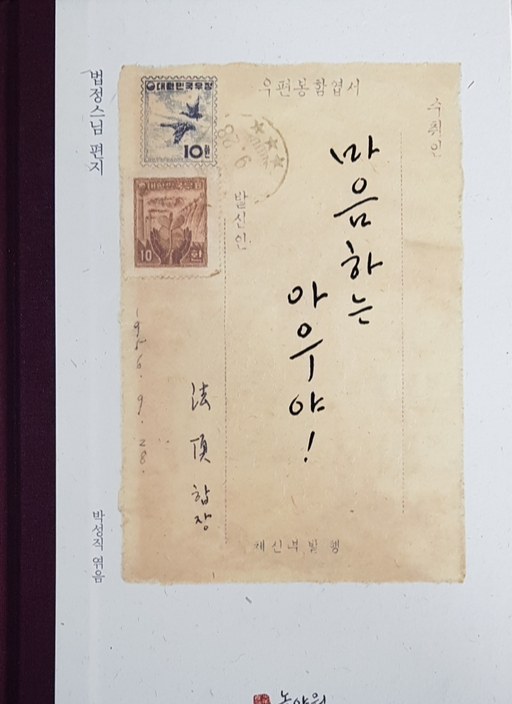

법정스님의 편지- 마음하는 아우야!

“불행은 인생의 문을 열어주는 귀한 열쇠다.”

“읽고 생각하고 쓰는 동안, 나는 분명히 살고 있다.”

“반복하는 생활에서 위대한 것을 발견해야 한다.”

길상사 느티나무에 파릇파릇한 생명이 돋던 어느 봄날, 스님은 떠났다.

2010년 3월 11일. 길상사는 법정스님의 죽음을 알렸다. 시간과 공간을 버린 스님. 북악산 구진봉에서 뻗어 내린 산줄기에 돋은 생명들도, 승방으로 이어지는 돌계단도, 햇살을 즐기며 않았던 찌그러진 나무의자도 공(空)의 세계로 돌아갔다. 눈 감은 스님에게 모든 것은 공일뿐이다. “일체 만물은 연기(緣起) 하는 원인과 결과로서 얽힌, 서로 뗄 수 없는 의존적 존재이기에 결국 무아(無我)일 수밖에 없고, 무아이기에 공(空)이다”라는 복잡하고 거창한 말을 굳이 끌어오지 않더라도, 주위의 사물에 의미를 부여할 주인이 사라졌으니 허무의 심연은 그가 눈감고 누운 승방에 가득했다.

둥 둥 둥 둥…. 염불에 맞춰 울리는 목탁소리.

청량한 그 소리는 지금도 북악산의 새벽을 깨운다. 법정스님이 잠든 그날처럼. 스님은 갔어도 구도의 길을 걷는 사바의 대중은 끊이는 법이 없다. 서방의 정토는 어디쯤에 있을까. 길상사 뒤뜰에 있을까, 북악산 자락에 있을까, 산 너머 어딘가에 있을까. 가부좌를 튼 길상사 스님들은 떠난 스님이 남긴 말을 새기며 지금도 자신의 마음 깊은 곳에 자리한 정토의 불을 밝히고 있을까.

숨을 거두기 전 법정스님은 마지막 말을 남겼다.

그러고 보면 세상에 마음의 빚 아닌 것이 어디 있으랴. 입고 먹고 자고 하는 일체의 것은 ‘남’을 빌려 사용하는 것일 뿐이다. 한 벌 옷도, 한 접시 음식도, 작은방 한 칸도. ‘내가 아닌 그것’에 의지해 삶을 이어가고 있으니, 삶은 그 자체로 빚이다. 법정스님은 그것을 알기에 겸허하고, 그것을 알기에 자신보다 남을 위하며 사물조차 사랑하고자 한 것일까.

법정스님은 “말빚을 남기고 싶지 않다”고도 했다.

그의 글은 빚이기만 할 걸까. 아니다. 전설처럼 사라진 기억을 되살리는 영상처럼 글은 삶을 되살린다. 설혹 그의 삶이 그의 글과 조금 달라 틈이 있다 해도 그것은 큰 문제일 수 없다. 그의 글은 사바 대중에게 등대와 같은 역할을 하고도 남는다.

출가한 그를 대신해 그의 부모 제사를 모시는 사촌동생이 책으로 펴낸 그의 서신은 그래서 잔잔한 감동을 자아낸다.

『법정스님의 편지- 마음하는 아우야!』

사촌동생 박성직에게 보낸 편지에는 출가한 승려의 고뇌가 서려 있다. 젊은 시절 법정스님의 생각이 다가온다. 그리고 알싸한 위로가 몸을 휘감는다.

▶1955년 8월 12일

진학을 못한다고 비관은 말아라.

전혀 교육을 못 받은 사람에 비하면 우리는 얼마나 복받은 사람이냐.

마음을 안정하고 착하게 살아나가면 무슨 길이든 트이는 법이다.

마음에 따르지 마음의 주인이 되거라.

▶1956년 3월 21일

나는 세상에서 가장 용서받을 수 없는 죄인이 되어버렸다.

할아버지, 작은아버지, 어머니 그리고 너희들을 배반했다.

출가가 나로서는 어떤 연유에서 일지라도.

▶1956년 4월 12일

절 아래 동구 길엔 벌써 벚꽃이 한창이다.

분명 봄인가 싶다.

이곳 절 주위를 빽빽이 둘러싸고 있는 숲에 들면

노루가 뛰고 꿩이 푸덕이고 산비둘기가 구구댄다.

밤이면 나무 사이로 내다보이는

밤하늘의 별들이 푸르게 초롱인다.

자연은 아름답다.

이런 곳에선 세상에서 부리던 거친 마음들이

깨끗이 사라져 버린다.

맑은 공기를 마셔가며 공부하기가 실로 즐거웁다.

▶1956년 9월 27일

지리산에 있는 쌍계사 탑전.

그곳에서 나는 16년 전 은사 효봉선사를 모시고 단둘이서 안거를 했다. 선사에게서 문자를 통해 배우기는 초발심자경문 한 권 밖에 없지만 이곳 지리산 시절 일상생활을 통해 입은 감화는 거의 절대적이었다. … 양식이 떨어지면 탁발을 해오고 필요한 것이 있으면 50리 밖에 있는 구례장에서 장을 보아왔다.

반복하는 생활에서 어떤 위대한 것을 발견해야 한다.

어제보다 오늘이 더 새로워야 하고

또 오늘보다 내일은 한 걸음 앞서야 한다.

여기에 훌륭한 삶의 보람이 있고 인간 성장이 있다.

▶1957년 7월 26일

세상일이란 게 한바탕 꿈처럼 허무하다.

한 데 모여 있을 동안이라도 서로 돕고

아름답게 살아야 한다.

그리고 나라는 존재는 그저 먼 날에 죽어 버렸거니 생각하여라.

▶1958년 8월 27일

가을의 병든 바람 속에 나비 나래는 무거워 가고…

이 가을에 우리도 저런 열매처럼 실컷 여물어 보자.

많이 읽고 또 사색도 해야겠다.

철학을 해야지….

부처님 말씀에도 술을 마시면

우리의 지혜종자(知慧種子)가 없어진다고 했다.

그래서 손으로 술집을 가리키기만 해도

오백생(五百生) 동안 손 없는 보를 받는다는 것이다.

▶1958년 9월 19일

이 우주 주인은 항상 ‘나’(自己)라는 것을 망각해서는 안 된다.

아무런 비판정신도 없는 맹목적인 신앙은

인간성장에 오히려 큰 해독을 끼칠 수 있다.

불가에서는 ‘내가 곧 부처’라고 한다.

▶『무소유』 중에서

마하트마 간디의 표현을 빌리면 종교란 가지가 무성한 한 그루의 나무와 같다. 가지로 보면 그 수가 많지만, 줄기로 보면 단 하나뿐이다. 똑같은 히말라야를 가지고 동쪽에서 보면 이렇고, 서쪽에서 보면 저렇고 할 따름인 것이다. 그러므로 종교는 하나에 이르는 개별적인 길이다.

▶1958년 12월 27일

울지 마라.

몇 백번 상하고 다치면서 괴롭고 절망하고 울부짖는 동안에 인간은 자란다.

울지 마라.

행복은 사람처럼 가벼이 날아가 버리지만

불행은 두고두고 마음속에서

인생의 문을 열어주는 귀한 열쇠가 되리라.

부디 불행에 굽히지 말고 살아라.

▶1959년 7월 6일

마음에 따르지 말고

마음의 주인이 되라 - 불타

▶1959년 7월 12일

행(行)이 없는 이론은 공론에 지나지 않는다.

일체의 생활에 ‘진실’이면 통한다.

설사 눈앞에 손해 볼 일이라 할지라도 진실이면 그만이다.

결코 거짓된 것과 비굴에 타협하지 말아라.

가령 연애에도 진실이 아니면 그건 죄악이다.

▶1959년 10월 11일

먹고산다는 이 엄숙한 사실 앞에서

직업의 귀천은 결코 있을 수 없다.

▶1960년 2월 19일

자작자수(自作自受).

무엇이 주는 것이 아니다. 내가 짓고 나가 받는 것이다.

▶1960년 10월 21일

내가 제일 싫어하는 건,

하나의 무표정한 직업인이 된다는 것이다.

해서 나는 초연한 수도승이기보다는

하나의 자연인으로서 진리를 모색하는 철학도가 되고 싶은 뿐이다.

불교 중에서도 종교적인 면은 나를 질식케 하지만

철학의 영역만은 나를 언제까지고 젊게 한다.

▶1961년 8월 21일

읽고 생각하고 쓰고 하는 동안,

나는 분명히 살고 있다.

▶1961년 9월 12일

인생이 상품 거래와 같은 장사일 수는 없다.

얼마의 밑천을 들였기에 얼마를 벌어들여야 한다는 것은,

정말 인간을 생명이 없는 상품으로 오산하고 있는 것이다.

그저 성실하게 - 하늘을 우러르고 땅을 내려 봐도 부끄럽지 않게

살아가는 것이 문제인 것이다.

하이네는 이렇게 말했다.

“인간이란 무엇일까. 어디로부터 와서 어디로 가는 것일까.

찬란히 반짝이는 수많은 별들 너머로는 누가 살고 있을까.

그 해답을 기다리는 자, 그는 바보다.”

『파우스트』에서 읽은 말이 기억난다.

“모든 이론은 회색이다. 그러나 살아 있는 생명의 나무는 푸르다.”

강호원 논설위원

“불행은 인생의 문을 열어주는 귀한 열쇠다.”

“읽고 생각하고 쓰는 동안, 나는 분명히 살고 있다.”

“반복하는 생활에서 위대한 것을 발견해야 한다.”

|

| 법정스님이 지낸 강원도 오두막 수류산방 |

2010년 3월 11일. 길상사는 법정스님의 죽음을 알렸다. 시간과 공간을 버린 스님. 북악산 구진봉에서 뻗어 내린 산줄기에 돋은 생명들도, 승방으로 이어지는 돌계단도, 햇살을 즐기며 않았던 찌그러진 나무의자도 공(空)의 세계로 돌아갔다. 눈 감은 스님에게 모든 것은 공일뿐이다. “일체 만물은 연기(緣起) 하는 원인과 결과로서 얽힌, 서로 뗄 수 없는 의존적 존재이기에 결국 무아(無我)일 수밖에 없고, 무아이기에 공(空)이다”라는 복잡하고 거창한 말을 굳이 끌어오지 않더라도, 주위의 사물에 의미를 부여할 주인이 사라졌으니 허무의 심연은 그가 눈감고 누운 승방에 가득했다.

둥 둥 둥 둥…. 염불에 맞춰 울리는 목탁소리.

청량한 그 소리는 지금도 북악산의 새벽을 깨운다. 법정스님이 잠든 그날처럼. 스님은 갔어도 구도의 길을 걷는 사바의 대중은 끊이는 법이 없다. 서방의 정토는 어디쯤에 있을까. 길상사 뒤뜰에 있을까, 북악산 자락에 있을까, 산 너머 어딘가에 있을까. 가부좌를 튼 길상사 스님들은 떠난 스님이 남긴 말을 새기며 지금도 자신의 마음 깊은 곳에 자리한 정토의 불을 밝히고 있을까.

숨을 거두기 전 법정스님은 마지막 말을 남겼다.

“어리석은 탓에 저지른 금생(今生)의 허물은 앞으로도 계속 참회하리라.”

“내 것이라고 할 것이 남아 있다면 맑고 향기로운 사회를 위해 써 달라.”

“번거롭고 부질없고 많은 사람에게 수고만 끼치는 장례의식을 행하지 말라.”

“사리를 찾으려고 하지 말며 탑도 세우지 말라.”

“내 이름으로 출판된 모든 출판물을 더 이상 출간하지 말라.

법정스님은 “모든 것이 빚”이라고 했다.“내 것이라고 할 것이 남아 있다면 맑고 향기로운 사회를 위해 써 달라.”

“번거롭고 부질없고 많은 사람에게 수고만 끼치는 장례의식을 행하지 말라.”

“사리를 찾으려고 하지 말며 탑도 세우지 말라.”

“내 이름으로 출판된 모든 출판물을 더 이상 출간하지 말라.

그러고 보면 세상에 마음의 빚 아닌 것이 어디 있으랴. 입고 먹고 자고 하는 일체의 것은 ‘남’을 빌려 사용하는 것일 뿐이다. 한 벌 옷도, 한 접시 음식도, 작은방 한 칸도. ‘내가 아닌 그것’에 의지해 삶을 이어가고 있으니, 삶은 그 자체로 빚이다. 법정스님은 그것을 알기에 겸허하고, 그것을 알기에 자신보다 남을 위하며 사물조차 사랑하고자 한 것일까.

법정스님은 “말빚을 남기고 싶지 않다”고도 했다.

그의 글은 빚이기만 할 걸까. 아니다. 전설처럼 사라진 기억을 되살리는 영상처럼 글은 삶을 되살린다. 설혹 그의 삶이 그의 글과 조금 달라 틈이 있다 해도 그것은 큰 문제일 수 없다. 그의 글은 사바 대중에게 등대와 같은 역할을 하고도 남는다.

출가한 그를 대신해 그의 부모 제사를 모시는 사촌동생이 책으로 펴낸 그의 서신은 그래서 잔잔한 감동을 자아낸다.

|

| 『법정스님의 편지- 마음하는 아우야!』 책표지 |

사촌동생 박성직에게 보낸 편지에는 출가한 승려의 고뇌가 서려 있다. 젊은 시절 법정스님의 생각이 다가온다. 그리고 알싸한 위로가 몸을 휘감는다.

▶1955년 8월 12일

진학을 못한다고 비관은 말아라.

전혀 교육을 못 받은 사람에 비하면 우리는 얼마나 복받은 사람이냐.

마음을 안정하고 착하게 살아나가면 무슨 길이든 트이는 법이다.

마음에 따르지 마음의 주인이 되거라.

▶1956년 3월 21일

나는 세상에서 가장 용서받을 수 없는 죄인이 되어버렸다.

할아버지, 작은아버지, 어머니 그리고 너희들을 배반했다.

출가가 나로서는 어떤 연유에서 일지라도.

▶1956년 4월 12일

절 아래 동구 길엔 벌써 벚꽃이 한창이다.

분명 봄인가 싶다.

이곳 절 주위를 빽빽이 둘러싸고 있는 숲에 들면

노루가 뛰고 꿩이 푸덕이고 산비둘기가 구구댄다.

밤이면 나무 사이로 내다보이는

밤하늘의 별들이 푸르게 초롱인다.

자연은 아름답다.

이런 곳에선 세상에서 부리던 거친 마음들이

깨끗이 사라져 버린다.

맑은 공기를 마셔가며 공부하기가 실로 즐거웁다.

▶1956년 9월 27일

지리산에 있는 쌍계사 탑전.

그곳에서 나는 16년 전 은사 효봉선사를 모시고 단둘이서 안거를 했다. 선사에게서 문자를 통해 배우기는 초발심자경문 한 권 밖에 없지만 이곳 지리산 시절 일상생활을 통해 입은 감화는 거의 절대적이었다. … 양식이 떨어지면 탁발을 해오고 필요한 것이 있으면 50리 밖에 있는 구례장에서 장을 보아왔다.

반복하는 생활에서 어떤 위대한 것을 발견해야 한다.

어제보다 오늘이 더 새로워야 하고

또 오늘보다 내일은 한 걸음 앞서야 한다.

여기에 훌륭한 삶의 보람이 있고 인간 성장이 있다.

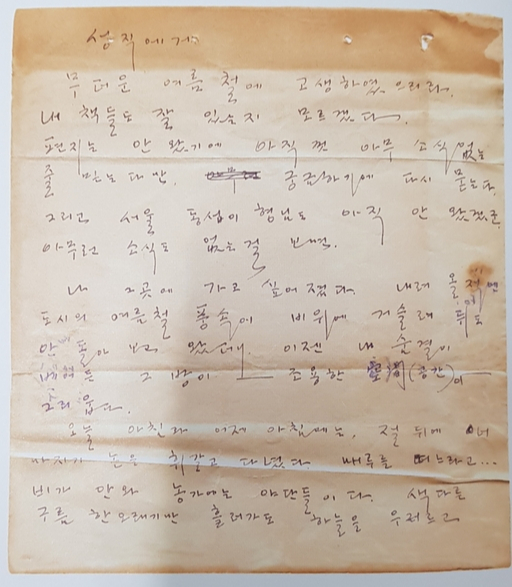

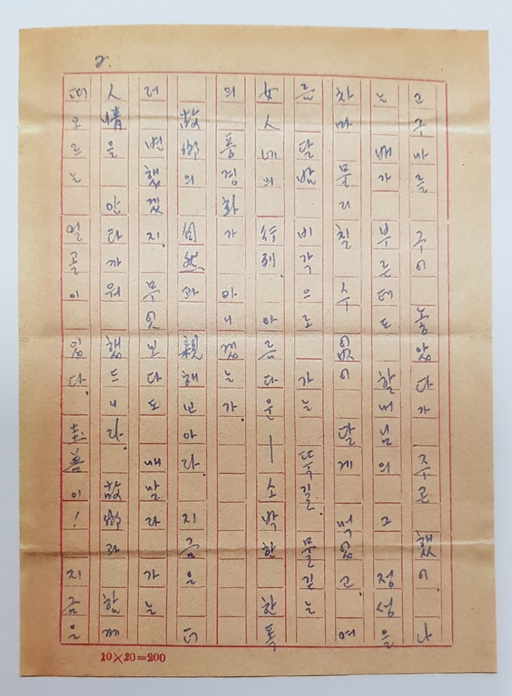

|

| 법정스님이 사촌동생에게 보낸 편지 |

세상일이란 게 한바탕 꿈처럼 허무하다.

한 데 모여 있을 동안이라도 서로 돕고

아름답게 살아야 한다.

그리고 나라는 존재는 그저 먼 날에 죽어 버렸거니 생각하여라.

▶1958년 8월 27일

가을의 병든 바람 속에 나비 나래는 무거워 가고…

이 가을에 우리도 저런 열매처럼 실컷 여물어 보자.

많이 읽고 또 사색도 해야겠다.

철학을 해야지….

부처님 말씀에도 술을 마시면

우리의 지혜종자(知慧種子)가 없어진다고 했다.

그래서 손으로 술집을 가리키기만 해도

오백생(五百生) 동안 손 없는 보를 받는다는 것이다.

▶1958년 9월 19일

이 우주 주인은 항상 ‘나’(自己)라는 것을 망각해서는 안 된다.

아무런 비판정신도 없는 맹목적인 신앙은

인간성장에 오히려 큰 해독을 끼칠 수 있다.

불가에서는 ‘내가 곧 부처’라고 한다.

▶『무소유』 중에서

마하트마 간디의 표현을 빌리면 종교란 가지가 무성한 한 그루의 나무와 같다. 가지로 보면 그 수가 많지만, 줄기로 보면 단 하나뿐이다. 똑같은 히말라야를 가지고 동쪽에서 보면 이렇고, 서쪽에서 보면 저렇고 할 따름인 것이다. 그러므로 종교는 하나에 이르는 개별적인 길이다.

▶1958년 12월 27일

울지 마라.

몇 백번 상하고 다치면서 괴롭고 절망하고 울부짖는 동안에 인간은 자란다.

울지 마라.

행복은 사람처럼 가벼이 날아가 버리지만

불행은 두고두고 마음속에서

인생의 문을 열어주는 귀한 열쇠가 되리라.

부디 불행에 굽히지 말고 살아라.

▶1959년 7월 6일

마음에 따르지 말고

마음의 주인이 되라 - 불타

▶1959년 7월 12일

행(行)이 없는 이론은 공론에 지나지 않는다.

일체의 생활에 ‘진실’이면 통한다.

설사 눈앞에 손해 볼 일이라 할지라도 진실이면 그만이다.

결코 거짓된 것과 비굴에 타협하지 말아라.

가령 연애에도 진실이 아니면 그건 죄악이다.

▶1959년 10월 11일

먹고산다는 이 엄숙한 사실 앞에서

직업의 귀천은 결코 있을 수 없다.

▶1960년 2월 19일

자작자수(自作自受).

무엇이 주는 것이 아니다. 내가 짓고 나가 받는 것이다.

|

내가 제일 싫어하는 건,

하나의 무표정한 직업인이 된다는 것이다.

해서 나는 초연한 수도승이기보다는

하나의 자연인으로서 진리를 모색하는 철학도가 되고 싶은 뿐이다.

불교 중에서도 종교적인 면은 나를 질식케 하지만

철학의 영역만은 나를 언제까지고 젊게 한다.

▶1961년 8월 21일

읽고 생각하고 쓰고 하는 동안,

나는 분명히 살고 있다.

▶1961년 9월 12일

인생이 상품 거래와 같은 장사일 수는 없다.

얼마의 밑천을 들였기에 얼마를 벌어들여야 한다는 것은,

정말 인간을 생명이 없는 상품으로 오산하고 있는 것이다.

그저 성실하게 - 하늘을 우러르고 땅을 내려 봐도 부끄럽지 않게

살아가는 것이 문제인 것이다.

하이네는 이렇게 말했다.

“인간이란 무엇일까. 어디로부터 와서 어디로 가는 것일까.

찬란히 반짝이는 수많은 별들 너머로는 누가 살고 있을까.

그 해답을 기다리는 자, 그는 바보다.”

『파우스트』에서 읽은 말이 기억난다.

“모든 이론은 회색이다. 그러나 살아 있는 생명의 나무는 푸르다.”

강호원 논설위원

ⓒ 세상을 보는 눈, 세계일보